这个夏天,在滁州市清流河畔,一群年轻的滁州学院大学生正顶着烈日采集水样。这个由滁州学院化工学院学生预备党员、积极分子组成的暑期实践团队,用两周时间完成了一场“科技治水”的生动实践。他们自主研发的“超滤-反渗透联用系统”不仅让浑浊的河水变身直饮水,更在校园湖泊治理中展现出惊人效果,书写了新时代青年党员服务生态文明建设的精彩篇章。

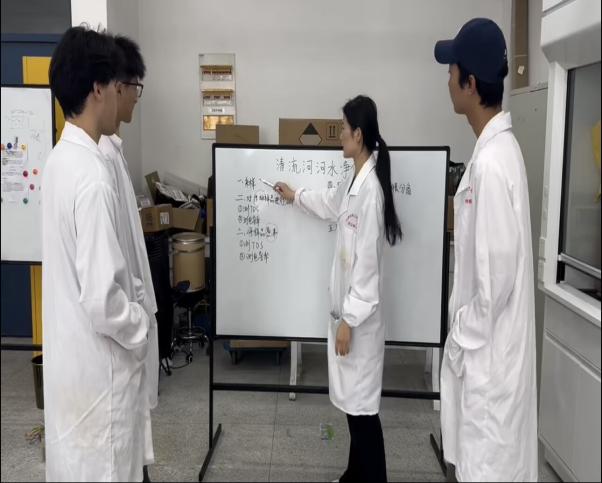

初心使命:把党课开到治水现场

7月1日党的生日这天,实践团队在清流河闸口处举行了特殊的主题党日活动。队长李郑玲展示的《生态环境部公布2025年第一季度全国地表水环境质量状况》引人深思:我国许多城市具有历史记忆的河流,近年来因城市扩张面临水质恶化危机。老滁州人都知道,清流河过去能淘米洗菜,现在连拖把都不敢洗。"清流河畔的扬子街道居民的感慨让队员们触动。通过与街道办的座谈,团队梳理出三大痛点:雨污混流会导致氨氮超标、藻类爆发会造成河水溶解氧不足、岸边洗衣引发面源污染。带着这些问题,团队在10公里河段设置5个采样点,并分析了水中溶解性固体含量(TDS)值,这些一手资料为后续技术攻关提供了精准靶向。

技术突围:小团队攻克大难题

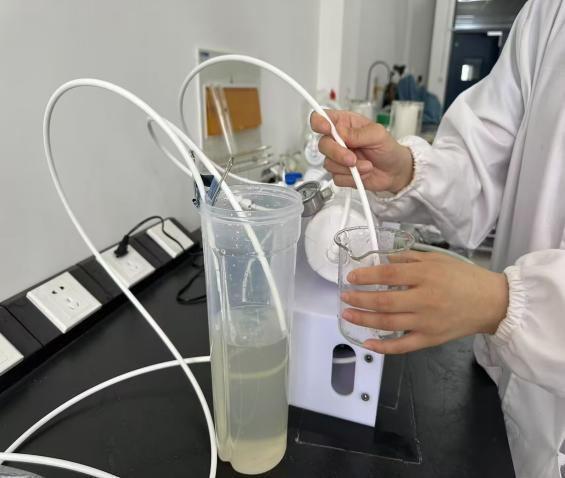

实验室里的攻坚战役同样扣人心弦。面对浊度达28NTU的河水样本,团队创新提出“三级梯度净化方案”:第一级预处理:采用高温杀菌和超滤,可去除85%悬浮物。第二级核心处理:主设计的卷式超滤膜组件(孔径0.01μm)能截留99%微生物,协同消毒系统确保生物学安全。第三级安全屏障:反渗透单元特别添加石墨烯量子点涂层,脱盐率提升至97.5%。

“最困难的是膜污染控制。”滁州学院化工学院安徽省高性能水处理陶瓷分离膜工程研究中心党员教师周阿洋展示了他们的创新——土霉素改性反渗透膜,使冲洗周期从2小时延长到8小时。这项膜制备技术已申请发明专利(申请号CN202310634012.9),处理成本较市售膜材料降低62%。

生态赋能:从河道治理到校园实践

取得初步成果后,团队立即将技术移植到校园水体治理。会峰湖和蔚然湖的治理堪称经典案例:通过建立“高温杀菌-微生物截留-反渗透脱盐”的协同系统,配合移动式净化装置,使水质从Ⅴ类景观用水提升至Ⅲ类直饮水。

红色传承:青春力量守护绿水青山

这场实践带来的远不止技术成果,团队党员与扬子街道党员合作,发放自制调查问卷100余份,获得了大量来自于当地居民的有关清流河治理的宝贵意见建议。

“同学们用专业学识诠释了共产党员的担当。”化工学院化工系学生党支部书记张建勇评价道。据了解,该团队已与湖北朗沃环保科技有限公司达成合作,共同开发推广这套“低成本、易维护”的分布式净水系统。站在清流河畔,看着孩子们重新在河边嬉戏的画面,指导老师化工系教工党支部书记周阿洋说:“作为学生党员能用自己的双手让故乡河流重现清澈,这就是对初心最好的践行,我们为有这些优秀的滁院学子感到骄傲。”